ブログ

健康診断がワカる!【血糖値編】

こんにちは!トレーナーの丸山です!

健康診断の結果がわかるようになるシリーズということで、前回は肝臓の数値(AST,ALT,γ-GPT)についてご紹介いたしました!

気になる方はこちら

今回は、血糖値の項目についてご紹介します!

血糖値という言葉自体は聞いたことがある方が多いのではないかと思います。

しかし、「少し高めだけど、どうすればいいの?」「Hb1acって何かよくわからない」などわからないことは多いのではないでしょうか!今回は血糖値に関連する不明点や不安を払拭できればと思います!

目次

1. まず血糖値とは?

2. 検査結果の項目と見方!

3. 対策一覧!

4. おわりに

1. まず血糖値とは?

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のこと。私たちは食事からエネルギー源となるブドウ糖を摂取し、それが血液を通って全身に運ばれます。

通常、健康状態である場合、血糖値は一定の範囲内に保たれています。しかし、この数値が高すぎたり低すぎたりすると、体にさまざまな影響を及ぼすのです!

2. 検査結果の項目と見方!

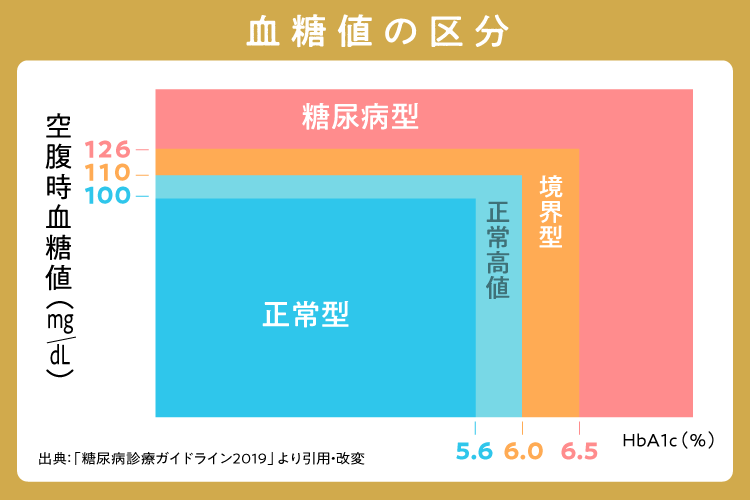

空腹時血糖値 :食事の影響がない状態の血糖値。

→正常値は70〜110mg/dL程度。

- ※126mg/dL以上だと糖尿病型と診断されることがあります!

HbA1c(ヘモグロビンA1c): 過去1〜2ヶ月の平均血糖値がわかる指標

→正常値は6.0%未満

これらの数値が高いと、糖尿病のリスクや可能性が高まります。

詳しくは以下の画像をご覧ください。

3. 対策一覧!

基本的に、数値が異常な場合は医師に相談しましょう!

今回は、予防のためにも、一般的な対策をご紹介します。

食生活の見直し

バランスの取れた食事がやはり重要になってきます。

特に食物繊維を多く含む野菜や海藻類などを食事の最初に食べるのが効果的です。

そして、ゆっくりと良く噛んで食べるだけで血糖値の上昇が抑えられます!

適度な運動

毎日少しずつでも体を動かすのが理想です!

どうしても継続できない方や、運動しても効果が実感できない方は当ジムの無料体験にぜひお越しください!

規則正しい生活

生活習慣は非常に重要です。規則正しく生活し、睡眠時間をしっかり確保するようにしましょう!

禁煙

喫煙は血糖値を上げる要因の一つです!禁煙できれば、体には良いことだらけです!

4. まとめ

血糖値、特にHbA1cは、過去の生活習慣の結果が反映されるため、重要な検査項目となります!

健康診断の結果をしっかりと確認し、必要であれば早めに対策を講じることが、健康な生活を送る上で非常に重要です。

運動を行うことも改善策の一つですので、継続して体を動かすというのも意識してみてください!

※このブログ記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的なアドバイスを提供するものではありません。具体的な健康上の問題については、必ず専門医にご相談ください。

【つらい痛みによく効く】背中トレーニングで起こる肩の痛みをなくそう!

皆さんこんにちは!

fan`s-PT-トレーナーの澤田です!

細菌は冬が本格化し、本日は京都でも朝から雪が降っておりました!

夜はマイナスを更新しており、去年の暑さはどこへ行ったのでしょうか…

そんな寒い季節になると筋肉も血流が悪くなります。

ウォーミングupなしでいきなりトレーニングをすると怪我する恐れもありますね。

そんなトレーニング中に痛いところを今日は改善していきましょう。

今回は、背中トレ中の肩を見ていきます。

◎懸垂やラットプルダウンで肩が痛い原因は?

結論から言いましょう…

おそらく広背筋の柔軟性不足です!

ではなぜかというと広背筋には肩の関節を屈曲・外転・内旋(内に捻じる)させる作用があるからです。

懸垂やラットプルダウンにおける身体の動作では肩関節はしっかりと外転・外旋(外に捻じれる)する必要があります。

バーや身体を引ききったポジションで肩関節に内旋・外転が生じると肩峰間でインピンジメント(簡単に言うとズレ)が生じます。

ここが痛み発生のトリガーです。

◎”広背筋”をストレッチしましょう!

ちなみにめっちゃ簡単です。

★1つ目

1:片手を万歳してもう片方の手で万歳してる側の手首を握りましょう

2:手首を遠くに引き離すように身体を横に側屈(横に傾ける)する

★2つ目

1:台に肩肘をおきます。

2:胸を張るように上半身を落としていきます。

*2つとも静的ストレッチですので30秒~を目安に。

◎肩関節の外旋を強化しましょう

1:逆手にチューブやおもりを握ります

2:脇をしめて肘を90度に保ち、肘も身体から離れないようにします。

3:親指の方向(体の外側)へ前腕を水平に動かしましょう。

*20回目安

◎まとめ

いかがでしたでしょうか。

肩が痛い人は試しに行ってみてください。

【我慢禁物】膝の痛みとおさらばする方法 3選

京都でパーソナルトレーニングジムを運営しております、fan's-PT-トレーナーの丸山です。

最近、寒い日が多いですね!今日朝起きたら雪が積もっていて、子供心を思い出しました笑

しかし、冷えにより身体の不調がでやすい時期でもあります。

今回は「膝の痛み」について対策をお伝えできたらと思っております!

「階段の上り下りがつらい…」「歩くたびに膝が痛む…」

膝の痛みとは日常生活を大きく制限し、行動範囲を狭めてしまう厄介なものです。

病院に行ってもなかなか良くならない、湿布や痛み止めが手放せない、そんな経験はありませんか?

そんなお悩みを抱える方、しっかりと予防をしたい方に向けて役立つ内容を書きました!

ぜひ最後までご覧ください!

目次

1.膝の痛みの原因は?

2.根本から解決!3つの対策とは?

3.おわりに

1.膝の痛みの原因は?

膝の痛みを改善するには、ただ痛みを和らげるだけでなく、まずは根本的な原因を見つけることが重要です!

今回は、考えられる原因をご紹介いたします!

筋力不足とアンバランス: 太ももの前側(大腿四頭筋)や後ろ側(ハムストリングス)、お尻の筋肉など、膝関節を支える筋肉の筋力不足は、膝への負担を増加させてしまいます!また、筋肉のバランスが崩れると、膝関節が不安定になり、膝への負担が大きくなりやすいです!これらの負担が蓄積し、痛みとして出てきていることが多いです。

姿勢の悪さと体の歪み: 猫背や反り腰などの姿勢の悪さは、膝への負担を増大させます。体の歪みは、左右のバランスを崩し、片方の膝に過剰な負担がかかる原因にもなります。これが痛みにつながることがあります!

その他の原因: 現在や過去の怪我(靭帯損傷や半月板損傷など)、関節リウマチなどの病気、軟骨変性、使いすぎ、肥満、足首の可動域制限なども、膝の痛みの原因となることがあります。

もちろんこれ以外の場合もありますし、原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っている場合があります。怪我や病気の場合もありますので、長引く場合は一度病院へ行ってみることも重要です。

2.根本から解決!3つの対策とは?

① 股関節周りの筋肉を鍛える!

膝の周りの筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングスなど)を鍛えることで、膝関節への負担を減らし、関節を安定させることができます!特に筋力不足が要因の方には最適です!

おすすめの種目

→スクワット

→ヒップリフト

② 自宅でストレッチを行う

ストレッチや整体的なアプローチで、筋肉や関節の柔軟性を高め、体のバランスを整えることで、膝の痛みを軽減する可能性が高まります!

おすすめのストレッチ部位

→太ももの前側

→太ももの裏側

③ 専門家がいるパーソナルトレーニングジムに通う

膝の痛みを根本的に改善するためには、まずは原因を特定し、そこに特化した改善を行う必要があります。

痛みの原因を特定せずに、自己流のケアを行うことで、悪化させてしまう可能性もあるのです!

当ジムでは、マンツーマンでお客様一人ひとりの身体に合わせたメニューを実施いたします。原因特定を行い、それに合わせたアプローチを丁寧に行っていきます!

まずは、体験トレーニングを受けてそれを実感していただければと思います!

3. おわりに

膝の痛みは、放置せずに適切な対策をすることで、必ず改善できると信じております!

諦めずに私たちと一緒に痛みのない快適な毎日を取り戻しませんか?

まずは、ご相談からでもお待ちしております!

【もう腰痛で悩まない!】根本改善への道

こんにちは!トレーナーの丸山です。

2024年も終わりに差し掛かって参りました。今年も皆様には大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は腰痛の根本的に改善する方法についてご紹介します!

朝起きた瞬間、長時間座った後、ちょっとした動きでズキッとくる腰の痛み。そんな腰痛にうんざりしていませんか?日常生活での腰の痛みは、本当に辛いですよね。

でも、まだ諦めないでください!この記事で、腰痛の根本原因を理解し、本当に効果的な改善方法をご紹介します!

目次

- 腰痛でこんなお悩みありませんか?

- それ、間違った改善法かも?

- 正しい腰痛改善法とは

- まとめ

1. 腰痛でこんなお悩みありませんか?

「朝起きたら腰が痛い!」「座っているだけで痛い」「重い荷物を持つと腰にくる」などという様々なお悩みがあるかと思います。

そこで、病院に行ってレントゲンを撮っても特に問題はないと言われたり、整骨院やマッサージに行っても効果が一時的であったりという経験をされたことがある方がいらっしゃるのではないかと思います。

腰痛は、ただ痛みを感じるだけでなく、日常生活の質を大きく下げ、精神的なストレスにもつながります。

2. それ、間違った改善法かも?

腰痛に悩む方の多くが、自己流の間違った改善法に頼ってしまっているのが現状です。

◎痛み止めや湿布に頼り続ける

これらは、一時的に痛みは和らぐかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。

◎ストレッチやマッサージだけを行う

柔軟性ももちろん重要ですが、筋力不足や姿勢の悪さが原因の場合、これだけでは不十分です。

◎自己流の筋トレやストレッチを行う

フォームが間違っていると、逆に腰痛を悪化させる可能性があります!

これらの間違った改善法は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至らないことが多いです。それどころか、腰痛を慢性化させ、さらに悪化させてしまう可能性もあります!

それでは正しい改善法をお伝えしていきます!

4. 正しい腰痛改善法とは

腰痛を根本から改善するためには、原因に合わせた正しいアプローチが必要です。ここでは、私が推奨する、本当に効果的な改善法を2つご紹介します!

① 日常生活に取り入れる改善習慣

日常生活での意識や習慣づけだけで大きく改善される可能性があります!

⭐︎正しい姿勢を意識しましょう!

腰を反らないように背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めることを意識しましょう。

長時間座る場合は、こまめに休憩を挟み、ストレッチをしましょう。

⭐︎適度な運動を習慣にしましょう!

ウォーキングや水泳など、体に負担の少ない運動から始めましょう。

無理のない範囲で、毎日少しずつ運動量を増やしていきましょう。

⭐︎寝具を見直してみましょう!

睡眠の質や寝返りのしづらさにより、腰に負担がかかっている可能性があります。一度お店に行ってみたり、他のものを試してみたりしてみましょう。

②プロによる完全マンツーマン指導を受ける

腰痛の原因は、人によって様々です。姿勢の歪み、筋力不足、体の柔軟性の低下、生活習慣など、複数の要因が複雑に絡み合っています。だからこそ、あなただけのオーダーメイドの改善プランが必要です。

当ジムのパーソナルトレーニングでは、専門トレーナーがあなたの体の状態を丁寧に分析し、腰痛の原因を特定します。そして、正しい姿勢や体の使い方、効果的な筋力トレーニング、ストレッチなどを、完全マンツーマンで指導いたします!必要あるものしか行わないため、ただキツイだけではなく楽しく運動できるのではないかと考えております!

自己流では難しい、正しいフォームでのトレーニングや、あなたに合わせた運動強度を調整するため、安全かつ効果的に腰痛を改善することができます。

まずは、当ジムのパーソナルトレーニング体験を受けていただき、体感していただければと思います。

5. まとめ

腰痛は、放置すると慢性化し、日常生活の質を大きく下げてしまう可能性があります。

これからは、姿勢を意識したり、運動習慣を取り入れたりするなど、一歩踏み出してみるだけで、腰痛のない快適な生活が送れるかもしれません!皆様の腰が改善し、快適な生活が送れますように!

胆石発作(胆のう・すい臓の病気への対策とおすすめ食材

皆さんこんにちは!

fan`s-PT-トレーナーの澤田です!

今回は、胆石発作への対策とおすすめ食材を発信いたします!

では早速みていきましょう。

◎どんな状態?

胆のうや胆管にコレステロールの石が出来てたまる

胆のうは肝臓の下にある臓器です。

肝臓が脂肪を消化するために分泌する胆汁という消化液を一時的にとどめ、濃度を調整したり

十二指腸に送ったりする働きをしています。

胆汁に含まれているコレステロールなどが何らかの原因で結晶化し結石(胆石)となって胆のうや胆管という管に貯まることがあります。

無症状のことが多いのですが胆石が大きくなり胆汁が流れが滞ると細菌に感染して炎症を起こし、痛みや嘔吐発熱が起こります。

これが胆石発作です。

短銃は、胆管を通り膵臓の出口です感から分泌される膵液と合流します。

そのあと十二指腸へと流れ、脂肪や炭水化物の消化を助けます。

胆管と膵臓の出口が共通の穴となっているため、胆管から落ちてきた胆石が膵臓の出口で詰まることにより、膵炎にもなります。

胆石の発作や膵炎の痛みは徐々に起こることもありますが、脂肪の多い食事や食べ過ぎあとの夜中におきやすいという特徴があります。

◎対策方法

食物繊維の多い食事で、脂肪の吸収を抑える

胆石の生成は体内のコレステロールの増加などによって進むので、コレステロールの摂りすぎに注意

なのでコレステロールの吸収を抑える食物繊維を取り入れましょう。

青魚に含まれているコレステロール値を下げる作用のあるEPAやDHAも食事に加えることにより、胆石の生成を抑制しましょう。

そのほかにもエネルギーの摂りすぎや糖質・脂質の摂りすぎの食事も注意を行うと良いでしょう。

◎おすすめ食材

・まぐろ:コレステロールの代謝に関わるDHA・EPAを

・玄米:食物繊維が豊富な食材です。日々の炭水化物源にもおすすめです。

・ごぼう:食物繊維が豊富な食材です。

・さば:マグロと同様の成分を含んでおります。

◎まとめ

是非、ご参考までに